目次

はまぐりの食べ方を極める──九十九里浜の漁師が語る“本当の旨さ”

潮の香りが漂う千葉・九十九里浜。

この記事では、「はまぐりの食べ方」をテーマに、焼き方や下処理、レシピ、九十九里浜の食文化まで、九十九里の海に関わってきた茂丸株式会社が誇る“本物の旨さ”をご紹介します。

はまぐりの魅力と食文化

はまぐり(蛤)は、古くから日本人の食卓に欠かせない“縁起の良い食材”です。

その理由は、貝殻がぴったり合うのが一対だけという特性。

他の貝とは絶対に合わないことから、「夫婦円満」「良縁」「再会」の象徴とされてきました。

また、ひな祭りでは女の子の幸せを願って、はまぐりのお吸い物を食べる風習があります。

さらに「貝が開く=運が開く」という意味から、“開運食材”としても知られています。

九十九里浜で育つ、旨味の濃いはまぐり

千葉県・九十九里浜は、はまぐり漁が盛んな地域として知られています。

遠浅の砂浜と潮の流れが絶妙で、肉厚で旨味の濃いはまぐりが育つのが特徴です。

茂丸株式会社ではこの地域の海から直送された“旬”のはまぐりを厳選し、最高の状態でお客様の元へお届けしています。

漁師直伝!焼きハマグリの極意

浜辺のBBQでも、家庭の網焼きでも、やはり一番人気は焼きハマグリ。

「焼き方」で味が決まると言っても過言ではありません。

🔹焼き方のコツ

- 網の上に殻の平たい方を下にして置く。

- 中火でじっくり焼き、口が少し開いたら醤油を数滴たらす。

- 完全に開いたら火を止め、身が縮む前に取り出す。

焼きすぎは禁物。はまぐりは加熱しすぎると固くなってしまいます。

髙山さん曰く、「貝が“ふわっ”と開いた瞬間が一番うまい」とのこと。

家でもできる!フライパン焼きのコツ

「BBQはできないけど、自宅で焼きたい」という方も多いはず。

そんな時はフライパン焼きが便利です。

フライパン焼きの手順

- はまぐりを軽く洗い、水分を切る。

- フライパンに並べ、蓋をして中火で加熱。

- 口が開いたら少量の酒を入れ、蒸し焼きにする。

- 香ばしい香りが立ったら、完成!

はまぐりの出汁がフライパンに広がり、まるで浜焼きのような風味に仕上がります。

はまぐりの下処理と砂抜き方法

調理前の下処理も、美味しさを左右する重要なポイントです。

新鮮なはまぐりでも、砂が残っている場合があります。

茂丸株式会社では、砂抜きの正しい方法を詳しく紹介しています。

👉 はまぐりの正しい下処理方法

基本のやり方は以下の通りです👇

- 塩水を作る(海水と同じ約3%の塩分)

- はまぐりを重ならないように並べ、冷暗所で2〜3時間放置

- 取り出したら殻同士をこすり洗いして完了

このひと手間で、雑味のない上品な味わいに変わります。

はまぐりの食べ方・レシピの楽しみ方

「焼き」以外にも、はまぐりには多彩な食べ方があります。

🔹お吸い物

定番中の定番。はまぐりの旨味が出汁に広がり、季節を問わず楽しめます。

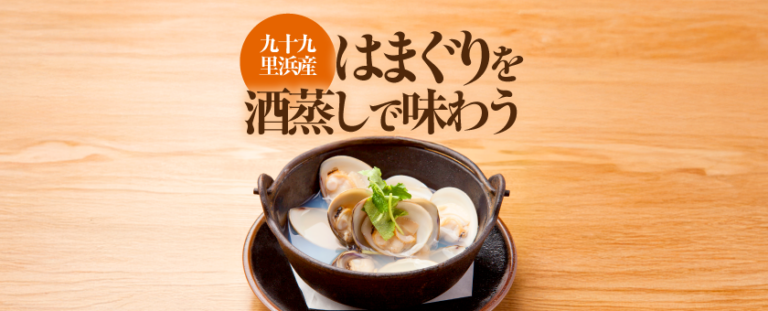

🔹酒蒸し

シンプルながら、はまぐりの旨味を最大限に引き出す調理法。

お酒の香りが貝の甘みを引き立てます。

🔹しゃぶしゃぶ

九十九里の漁師たちが冬に好んで食べる方法。

薄い出汁にさっとくぐらせることで、身がふっくらと仕上がります。

🔹パスタや炊き込みご飯

はまぐりの出汁が染み込む料理との相性も抜群。

洋風にも和風にもアレンジ可能です。

茂丸株式会社の3つのこだわり

茂丸株式会社では、以下の3つの柱を大切にしています。

- はまぐりへのこだわりと飽くなき研究

季節や潮の流れによって変わるはまぐりの状態を研究し、

“今が一番おいしい”瞬間を見極めて出荷します。 - 時期に適した、厳選された産地直送

九十九里浜を中心に、全国の信頼できる漁場からのみ仕入れています。

自然環境と漁師の経験を活かした、品質第一の仕入れ方針です。 - 元プロ料理人の視点から最も美味しい食べ方を発信

茂丸代表・髙山茂勝さんが、プロの目線で調理法を監修。

ブログ内では調理法や保存法も発信中

まとめ:はまぐりで“家族の笑顔と縁起”を

はまぐりは、食材であると同時に“日本の心”でもあります。

その形には、絆・縁・幸福といった意味が込められているのです。

家族で囲む鍋、浜辺のBBQ、キャンプでの一人ご褒美──

どんなシーンでも、はまぐりは“幸せの味”を運んでくれます。

そして、その一つひとつを丁寧に届けているのが茂丸株式会社。

自然と人、食卓と心をつなぐ架け橋として、これからも“本物の味”をお届けします。