目次

はじめに:昔の人は「貝」をたくさん食べていた?

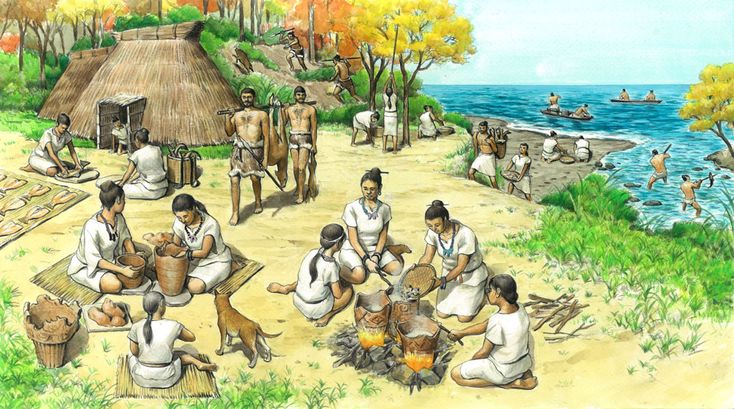

現代では肉や穀物が主流の食文化ですが、縄文時代の食事は、主に植物採集、狩猟、漁労によって得られていました。木の実や野草、果実などの植物を集め、野山に動物を追って狩りをし、川で魚や貝をとって食べていました。特に貝は大切な食料でした。貝の殻を捨てた場所が貝塚になって残っています。明治10(1877)年、汽車で新橋に向かっていたモース博士が車窓から発見した有名な大森貝塚は、縄文時代後期から晩期の遺跡で、縄文当時の食事を知るうえで貴重な資料の1つです。貝塚からは食べたあとの貝殻が大量に発見されており、古代の健康維持に貝が重要な役割を果たしていたと考えられます。

縄文時代の「貝食文化」:食料から道具まで活用

貝食の証拠:貝塚とは?

- 貝塚は、縄文時代の人々が食べた貝の殻を捨てた遺跡のことです。

- 貝塚からはヤマトシジミ、ハマグリ、オキシジミ、ハイガイ、シオフキガイ、マテガイなど、さまざまな貝が発見されており、地域によって食べられていた貝の種類が異なりました。

- 貝塚には食べた後の貝殻だけでなく、動物の骨や石器・石剣などの祭祀具や人の骨も発見されており、単なるゴミ捨て場ではなく、祈りや供養の場であった可能性も指摘されています。

貝の多様な用途

- 食料:潮干狩りなどで豊富に採取し、栄養源として食べられていた。

- アクセサリー:貝を加工して貝輪(かいわ)が作られ、装飾品として利用されていた(貝輪は貝釧(かいくしろ)とも呼ばれ、現代でいうブレスレット)

- 道具:貝殻は釣り針や道具の素材にもなり、生活を支えていました。

貝が支えた「男の力」:栄養学的な視点から考察

「昔の男性は貝を多く食べていたから力が強かった」という説は、あくまで仮説の一つですが、栄養学的には一定の根拠があるとも言われています。

貝類に含まれる栄養素

- タンパク質:筋肉や骨の形成を助け、体力維持に欠かせない栄養素。

- 亜鉛:免疫力や男性ホルモンの分泌をサポート。特に男性の生殖機能に重要。

- 鉄分:血液中のヘモグロビンを増やし、貧血予防。

- タウリン:疲労回復や肝機能改善に役立つ成分。

- ビタミン:はまぐりは特にビタミンB12やタウリン、鉄分、亜鉛、

カルシウム、マグネシウムなどの栄養素が豊富に含まれており、健康に良い食材です。

縄文時代から学ぶ!現代に活かす「貝食」の魅力

現代の食生活でも、貝類は手軽に栄養を補える優れた食材です。

貝を食べるメリット

- ヘルシー:低資質・低カロリー・高タンパクでダイエットにも最適。

- 免疫力アップ:風邪予防や疲労回復効果。

- 美容効果:亜鉛やビタミンB群が美肌や髪の健康をサポート。

女性にも嬉しいですね!

おすすめの食べ方

- お吸い物:はまぐりの旨味をそのまま味わえる。

- 酒蒸し:シンプルで栄養を逃がさない調理法。

- 焼き貝:香ばしさと栄養が一度に楽しめる。

まとめ:縄文時代の貝食文化は現代にも通じる健康法

縄文時代の人々が貝を多く食べていたことは、安全に狩猟できて、かつ栄養学的にも非常に理にかなった食文化です。現代においても貝を積極的に取り入れることで、健康維持や体力向上に役立つ可能性があります。

また、貝塚やアクセサリー、道具としての活用からは、古代の知恵や工夫、文化の豊かさがうかがえます。歴史を知りながら、私たちも貝食を通じてより健康的な生活を目指してみませんか?

関連記事リンク